「電子部品 - コンデンサ」の版間の差分

編集の要約なし |

|||

| 32行目: | 32行目: | ||

<br><br> | <br><br> | ||

== セラミックコンデンサ == | == 有極性コンデンサ == | ||

固定コンデンサは大きく、有極性コンデンサと無極性コンデンサに分類される。<br> | |||

<br> | |||

有極性コンデンサは2つの端子のうち正極側が決まっているコンデンサである。<br> | |||

電解コンデンサ、スーパーキャパシタ等が有極性コンデンサとなる。<br> | |||

<br> | |||

===== 電解コンデンサ ===== | |||

電解コンデンサは、電解質に誘電体として酸化アルミニウムを用いている。<br> | |||

電解質には、液体である液体電解質と固体である固体電解質がある。(液体電解質の電解コンデンサで最も有名なのが湿式アルミ電解コンデンサである)<br> | |||

<br> | |||

他のコンデンサに比べて大容量という特徴があり、電源部に多く使用される。<br> | |||

<br> | |||

有極性で使い方を間違えるとあっという間に故障してしまう可能性があり、周波数特性や温度特性が悪いという欠点もある。<br> | |||

回路設計では、アルミ電界コンデンサの電流、電圧、温度、実装などの検証が重要である。<br> | |||

<br> | |||

* 電解コンデンサの主な特徴 | |||

** 耐圧と容量の品種が豊富 | |||

** 安価 | |||

** 寿命がある | |||

** サイズが大きい | |||

** 極性がある | |||

<br> | |||

* 電解コンデンサの主な用途 | |||

** 平滑用 | |||

** デカップリング用 | |||

<br> | |||

[[電解コンデンサの故障モードと原因]]<br> | |||

<br> | |||

===== タンタル電界コンデンサ ===== | |||

タンタルコンデンサは、誘電体として五酸化タンタルを用いている。周波数特性と温度特性が良く、比較的大きい容量を持っている。<br> | |||

アルミ電解コンデンサと同じ有極性で、故障した場合は導通(ショート)モードになる恐れがあるので、回路設計には注意が必要である。<br> | |||

<br> | |||

[[電解コンデンサの故障モードと原因]]<br> | |||

<br> | |||

===== スーパーキャパシタ ===== | |||

スーパーキャパシタの中で最も有名なのが電気二重層キャパシタ(EDLC:Electrical Double Layer Capacitor)である。<br> | |||

電気二重層キャパシタは、誘電体を持っていないコンデンサである。<br> | |||

<br> | |||

固体(活性炭電極)と液体(電解液)の界面に形成される電気二重層(Electrical Double Layer)を誘電体の代わりとして使用している。<br> | |||

<br> | |||

* スーパーキャパシタの主な特徴 | |||

** 容量が桁外れに大きい | |||

** 充放電回数に制限がない | |||

** サイズが大きい | |||

** 極性がある | |||

<br> | |||

* スーパーキャパシタの主な用途 | |||

** ICメモリのデータ保護用 | |||

** バックアップ用電源 | |||

** モータ起動時の電力のアシスト | |||

** 供給用電源 | |||

<br> | |||

<br><br> | |||

== 無極性コンデンサ == | |||

===== セラミックコンデンサ ===== | |||

セラミックコンデンサは、誘電体としてセラミック(チタン酸バリウム等)を用いたコンデンサである。<br> | セラミックコンデンサは、誘電体としてセラミック(チタン酸バリウム等)を用いたコンデンサである。<br> | ||

誘電率の大きさや高周波特性が良いという特徴がある。<br> | 誘電率の大きさや高周波特性が良いという特徴がある。<br> | ||

<br> | |||

セラミックコンデンサは、誘電体に使用するセラミックの種類によって、低誘電率系(種類1、Class I)、高誘電率系(種類2、Class II)、半導体系(種類3、Class III)に分類される。<br> | |||

回路上では、低誘電率系と高誘電率系を主に使用する。<br> | |||

<br> | <br> | ||

主な用途として、平滑回路、バイパス回路、デガップリング回路等がある。<br> | 主な用途として、平滑回路、バイパス回路、デガップリング回路等がある。<br> | ||

<br><br> | <br> | ||

* セラミックコンデンサの主な特徴 | |||

== フィルムコンデンサ == | ** 極性がない。 | ||

** 高周波特性が良い。(ESRが低い) | |||

** 高耐熱 | |||

** 長寿命 | |||

** 印可電圧によって容量が変化する特性(DCバイアス特性)を持っている。<br>DCバイアス特性は誘電率が大きいものほど顕著に現れる。 | |||

** 温度によって静電容量が大きく変化する。 | |||

** 高周波による振動で音鳴りが発生する。 | |||

** 温度/機械的衝撃によりクラック、割れ、欠けが発生しやすい。 | |||

<br> | |||

* セラミックコンデンサの主な用途 | |||

** 平滑用 | |||

** カップリング用 | |||

** デカップリング用 | |||

** 高周波回路 | |||

<br> | |||

===== フィルムコンデンサ ===== | |||

フィルムコンデンサは、誘電体としてプラスチックフィルムを用いている。<br> | フィルムコンデンサは、誘電体としてプラスチックフィルムを用いている。<br> | ||

フィルムコンデンサは、周波数特性(低ESR)と温度特性が良い特徴がある。<br> | フィルムコンデンサは、周波数特性(低ESR)と温度特性が良い特徴がある。<br> | ||

誘電体の材料として、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリフェニレンサルファイド(PPS) | 誘電体の材料として、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリフェニレンサルファイド(PPS)、ポリエチレンナフタレート(PEN)等がある。<br> | ||

<br> | |||

セラミックコンデンサと比較すると、耐電圧や容量の箇所、高性能/高精度用途でフィルムコンデンサを使用する。<br> | |||

<br> | <br> | ||

フィルムコンデンサは、高性能だが高価な部品のため、回路設計の際には本当に必要かどうかを見極める必要がある。<br> | フィルムコンデンサは、高性能だが高価な部品のため、回路設計の際には本当に必要かどうかを見極める必要がある。<br> | ||

<br> | <br> | ||

<u>※備考</u><br> | |||

ESR(Equivalent Series Resistance)とは、等価直列抵抗のことであり、コンデンサに使われる誘電体の損失による抵抗を指している。< | <u>ESR(Equivalent Series Resistance)とは、等価直列抵抗のことであり、コンデンサに使われる誘電体の損失による抵抗を指している。</u><br> | ||

<br> | <br> | ||

* フィルムコンデンサの主な特徴 | |||

** 極性がない。 | |||

** 高周波特性が良い。(ESRが低い) | |||

** 誘電損失が低い。 | |||

** 絶縁性能が良い。 | |||

** 温度特性が良い。(温度によって静電容量の変化が小さい) | |||

** 静電容量の高精度対応が可能。 | |||

** 長寿命 | |||

** 形状が大きい。 | |||

** 高価 | |||

<br> | <br> | ||

* フィルムコンデンサの主な用途 | |||

** 電源ノイズの吸収用(ノイズフィルタ) | |||

** 放電回路用 | |||

** 共振用 | |||

<br><br> | <br><br> | ||

__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||

[[カテゴリ:電子部品]] | [[カテゴリ:電子部品]] | ||

2020年8月19日 (水) 15:18時点における版

概要

コンデンサには、電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、セラミックコンデンサなど様々な種類がある。

さらに細かく分類すると、電解コンデンサでは、アルミ電解コンデンサやタンタル電解コンデンサ等、

フィルムコンデンサではPETフィルムコンデンサやPPフィルムコンデンサ等が存在する。

コンデンサは、電源の安定やノイズ(瞬間的な大電圧)の吸収等の用途がある。

コンデンサは用途によって、様々な種類を使い分ける必要があり、その特性は誘電体によって決まる。

つまり、コンデンサの種類の違いは誘電体の違いでもある。

次に、コンデンサの種類を記載する。

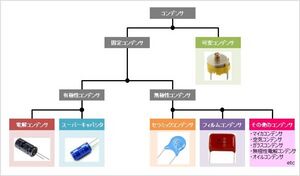

コンデンサの種類

以下に、コンデンサの有名な種類について記載する。

コンデンサにおいて有名なものは、電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、セラミックコンデンサ、スーパーキャパシタとなる。

この4種類のコンデンサの特徴と長所と短所をまとめた図を以下に示す。

以下にコンデンサの分類図を示す。

以下のセクションでは、各種類について詳しく説明する。

固定コンデンサと可変コンデンサ

コンデンサは容量が固定の固定コンデンサと容量が可変の可変コンデンサに分類される。

後ほど詳しく記載するが、電解コンデンサやフィルムコンデンサ等は固定コンデンサとなる。

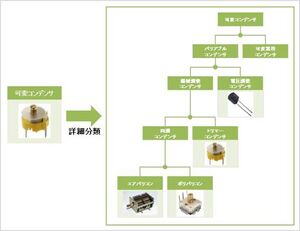

一方、可変コンデンサには、印可電圧によって静電容量を変えるもの(電圧調整コンデンサ)やドライバ等を用いて機械的に静電容量を変えるもの(トリマーコンデンサ等)がある。

可変コンデンサの種類をまとめると下図のようになる。

有極性コンデンサ

固定コンデンサは大きく、有極性コンデンサと無極性コンデンサに分類される。

有極性コンデンサは2つの端子のうち正極側が決まっているコンデンサである。

電解コンデンサ、スーパーキャパシタ等が有極性コンデンサとなる。

電解コンデンサ

電解コンデンサは、電解質に誘電体として酸化アルミニウムを用いている。

電解質には、液体である液体電解質と固体である固体電解質がある。(液体電解質の電解コンデンサで最も有名なのが湿式アルミ電解コンデンサである)

他のコンデンサに比べて大容量という特徴があり、電源部に多く使用される。

有極性で使い方を間違えるとあっという間に故障してしまう可能性があり、周波数特性や温度特性が悪いという欠点もある。

回路設計では、アルミ電界コンデンサの電流、電圧、温度、実装などの検証が重要である。

- 電解コンデンサの主な特徴

- 耐圧と容量の品種が豊富

- 安価

- 寿命がある

- サイズが大きい

- 極性がある

- 電解コンデンサの主な用途

- 平滑用

- デカップリング用

タンタル電界コンデンサ

タンタルコンデンサは、誘電体として五酸化タンタルを用いている。周波数特性と温度特性が良く、比較的大きい容量を持っている。

アルミ電解コンデンサと同じ有極性で、故障した場合は導通(ショート)モードになる恐れがあるので、回路設計には注意が必要である。

電解コンデンサの故障モードと原因

スーパーキャパシタ

スーパーキャパシタの中で最も有名なのが電気二重層キャパシタ(EDLC:Electrical Double Layer Capacitor)である。

電気二重層キャパシタは、誘電体を持っていないコンデンサである。

固体(活性炭電極)と液体(電解液)の界面に形成される電気二重層(Electrical Double Layer)を誘電体の代わりとして使用している。

- スーパーキャパシタの主な特徴

- 容量が桁外れに大きい

- 充放電回数に制限がない

- サイズが大きい

- 極性がある

- スーパーキャパシタの主な用途

- ICメモリのデータ保護用

- バックアップ用電源

- モータ起動時の電力のアシスト

- 供給用電源

無極性コンデンサ

セラミックコンデンサ

セラミックコンデンサは、誘電体としてセラミック(チタン酸バリウム等)を用いたコンデンサである。

誘電率の大きさや高周波特性が良いという特徴がある。

セラミックコンデンサは、誘電体に使用するセラミックの種類によって、低誘電率系(種類1、Class I)、高誘電率系(種類2、Class II)、半導体系(種類3、Class III)に分類される。

回路上では、低誘電率系と高誘電率系を主に使用する。

主な用途として、平滑回路、バイパス回路、デガップリング回路等がある。

- セラミックコンデンサの主な特徴

- 極性がない。

- 高周波特性が良い。(ESRが低い)

- 高耐熱

- 長寿命

- 印可電圧によって容量が変化する特性(DCバイアス特性)を持っている。

DCバイアス特性は誘電率が大きいものほど顕著に現れる。 - 温度によって静電容量が大きく変化する。

- 高周波による振動で音鳴りが発生する。

- 温度/機械的衝撃によりクラック、割れ、欠けが発生しやすい。

- セラミックコンデンサの主な用途

- 平滑用

- カップリング用

- デカップリング用

- 高周波回路

フィルムコンデンサ

フィルムコンデンサは、誘電体としてプラスチックフィルムを用いている。

フィルムコンデンサは、周波数特性(低ESR)と温度特性が良い特徴がある。

誘電体の材料として、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリフェニレンサルファイド(PPS)、ポリエチレンナフタレート(PEN)等がある。

セラミックコンデンサと比較すると、耐電圧や容量の箇所、高性能/高精度用途でフィルムコンデンサを使用する。

フィルムコンデンサは、高性能だが高価な部品のため、回路設計の際には本当に必要かどうかを見極める必要がある。

※備考

ESR(Equivalent Series Resistance)とは、等価直列抵抗のことであり、コンデンサに使われる誘電体の損失による抵抗を指している。

- フィルムコンデンサの主な特徴

- 極性がない。

- 高周波特性が良い。(ESRが低い)

- 誘電損失が低い。

- 絶縁性能が良い。

- 温度特性が良い。(温度によって静電容量の変化が小さい)

- 静電容量の高精度対応が可能。

- 長寿命

- 形状が大きい。

- 高価

- フィルムコンデンサの主な用途

- 電源ノイズの吸収用(ノイズフィルタ)

- 放電回路用

- 共振用